次へ: カーボンナノチューブ接合系

上へ: jmssj4

戻る: 金属電極とナノチューブの接合

次へ: カーボンナノチューブ接合系

上へ: jmssj4

戻る: 金属電極とナノチューブの接合

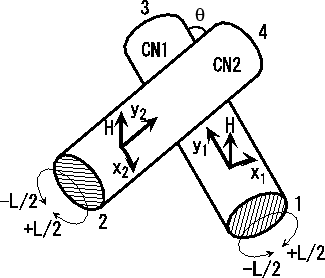

図 3:

交差したナノチューブのモデル.

は2つのナノチューブCN1,CN2のなす角である.

CN1は端子 1 と 3, CN2は端子 2 と 4 につながる.

は2つのナノチューブCN1,CN2のなす角である.

CN1は端子 1 と 3, CN2は端子 2 と 4 につながる.

|

ナノチューブは巻き方によって, 異なる電子状態を取るのでそれらを組み合わせたときが面白い.

まず最初に図

3のような交差した金属的ナノチューブで, 例えば端子1,4間の電流を考える.

ナノチューブの変形を考えないモデル計算によると, 波動関数の重なりは指数関数的に減少するのでトンネル確率は小さい.[

42]

角度

を変えると, 交差点付近の格子が整合的に重なった角度で伝導度が極大値をとる.

ここでは波数ベクトルの保存が重要となる.

一つの実験では,

程度のトンネル伝導度が報告されている.[

43]

この実験では伝導度の温度や電圧依存性に, 後述する朝永Luttinger 流体で説明される振る舞いが観測されている.

別の実験では,

程度の大きな伝導度が報告されている.[

44]

第一原理計算によると, この大きな電流を理解するには交差点でのナノチューブの変形が重要となる.[

45]

また半導体と金属的ナノチューブが交差したとき, ダイオード特性が示された.

もっと直接的には, 一本のナノチューブの一部をカリウムで化学的にドーピングしたpn接合で江崎ダイオードが観測された.[

46]

同様にpnp接合では, 量子ドットも形成される.

アミノ基を用いて部分的にドーピングすると

などの気体の有無により電荷供給が変化するので, 化学センサーとなる.[

47]