現在,ロボット工学という学問ははたしてうまくいっていると言えるのだろうか?たしかに,学術的なロボット研究は一見盛んに見える.多すぎるほどの講演会やシンポジウムが開催され,無数の研究発表が行われている.また,ヒューマノイドやペットロボットがマスコミの注目を集め,種々のロボットコンテストが流行する,といった現象が見られる.しかし一方で,ロボット工学における産業界と学界の乖離は危機的な状況が続いていると言える.バブル経済の崩壊後,大手企業は不採算のロボット事業から次々に撤退した.90年代末からの一種のお祭り的なロボットブームに便乗して,ふたたびロボット技術による新産業の創出がしきりに叫ばれているが,それがブームの終焉後も続くのか,その先行きは全く不透明である.

学問としての研究とその成果を活かすべき産業が有効な接点を見出せない状態は,工学として健全な姿とは呼べないだろう.本稿では主に大学・研究機関を主体とする学術的なロボット研究にスポットを当て,こうした状況を生み出す背景にある仕組みについて分析する.

ロボット研究の成果の大半が現実に有効な用途へと結びつかないということは,それらは学術的には成功していても実用的技術としては失敗だったということを意味する.学問の独立性を盾に,それらが連動しないことはこれまであまり問題とされなかった.一方で研究資源を獲得する際には目標となる研究成果の実用的な効果を声高に主張するのが常であるから,そこには大きな矛盾があるように思われる.ここではまず学術的研究/実用的技術としての成否が連動していない具体的な研究事例を取り上げ,その原因を考える.

この研究は,アクチュエータを持つ駆動関節と,自由に回転する非駆動関節の2種類の関節でマニピュレータを構成し,関節間の動力学的干渉性を利用して非駆動関節を制御するという技術に関するものである.その目的として,アクチュエータ数を減らすことにより,アームの軽量化,省エネルギー化,コストダウンなどを目指すことを主張している.

学術的研究として評価した場合,この研究は十分に成功した部類に入ると言える.そのことは研究評価の「客観的な」尺度として一般に用いられている数字でも表すことができる.学術的研究の評価は,第一に論文の生産性で測られる.この研究の(査読付)論文数は,国内誌9件,国際誌7件,国際会議プロシーディングス等多数であり,高い生産性を有していた.実質研究年数は'88〜'91,'95〜'98の8年間であり,その間の研究投資は人的資源:約10人×年,実験装置総額:約4百万円だったから,コストパフォーマンスの点でも優れている.

次に,学術的研究はその学問上の波及性によって評価され,尺度として論文の被引用回数が用いられる.ISI社の"Web of Science"データベース(学術誌インパクトファクターの元データ)によれば,上記の論文のうち国際誌論文の被引用回数は計75件である.これは日本人によるロボット関連論文の中でもかなり上位に属する.また,このことからもわかるように日本をはじめ米国,イタリア,韓国等から多くの後発研究者が出現している.研究課題としてもさらに広範なunderactuated system,非ホロノミック系の研究として発展し,新たな研究分野の成立を導いた.

以上のような数字を見る限りこの研究は学術的に成功と言えるのだが,実はその波及性を支えたのはその学術上の価値ばかりでなく,より現実的な要因があったとも思えるのである.それは大学における修士・博士課程の研究テーマとしての手頃さである.実際にこの研究を引用した論文の多くはそうした大学院課程での研究成果として発表されている.研究の性格上,予算やマンパワーの面で大がかりな研究投資が不要である.また理論の適度な難解さによる学問としての高級感があり,"非ホロノミック"のブランドイメージが利用できる.さらに,バリエーションが容易で様々な手法が適用できる概念枠の広さがあるため,制御理論の研究プラットフォーム的な位置づけを得たとも考えられる.この点はかつての倒立振子と似ている.こうした傾向は,特に日本において大学院の重点化により拍車がかかり,学位論文を大量生産するための研究課題のニーズに応える結果となったと推測される.

一方で実用的技術としては,研究開始後10年以上経過するにも関わらず,後発研究・派生研究を含めて未だに実用化実績が皆無であり,実用上の価値はゼロと考えてよいだろう.根本的な失敗原因は,前提となる技術の目的がそもそもフィクションだったことにあると思われる.もっともらしく聞こえるがニーズはなかったということである.また,実用技術として最も重要な経済的効果やコスト,信頼性についての検討が欠如していた.実態は「〜のために研究する」ではなくて研究を正当化する理由付けとして作文された目的だったと言える.学術上はプラスとして作用した技術内容の難解さも実用化への障害となった.マニピュレータの関節はアクチュエータで駆動した方が簡単で確実なことは明瞭である.

上の事例とは正反対に,実用的技術としては大成功したにもかかわらず,学術的研究としては必ずしも成功したとは言えないケースである.これまでの実用化実績は約10万台以上であり,きわめて大きな経済的効果をもたらした(エプソン ヤマハ).ロボット工学における学術的成果の産業への波及としては最大規模と言ってよい.その一方で学術的研究として以後の発展は乏しく,後発研究はあまり見られなかった.論文数や被引用回数についても,ほとんど数字として現れてこない.

実用上の成功の原因は,技術の目的がフィクションではなく企業との交流によって汲み上げられた実際的なニーズに基づいていた,ということにあるだろう.開発者によれば,その結果としてロボットとしての汎用性にこだわらず,組立作業に特化して専用機としての機能を追求したことが成功要因として挙げられている.きわめてシンプルな構造による経済性や直感的なわかりやすさも実用化に結びついたと言える.逆に,これらの点が裏返せば学術的研究としてはマイナスに働いたのかも知れない.ロボット研究者の製造業への関心が薄れている現在,時として忘れ去られている観もあるが,この事例はロボット技術史上のモデルケースとして研究スタイルの検証と再評価の必要があると思われる.

ロボット工学において,事例1は決して特殊なものではなく,学術的に成功とされながら実際には使われなかった技術の多くと共通点を持っている.ここではそうした失敗の根幹にある研究目的の虚構性がどのように蔓延するかを考察してみる.

ロボット研究は工学の枠組みにある以上,例えば論文のイントロダクションにおいて研究目的の説明が要求される.一般の研究者の対応として,それは多くの場合,研究を正当化するために作り上げたフィクション(仮説)である.そこには,ある程度の「もっともらしさ」は求められるものの,厳密な真偽の検証は要求されない.つまり学術的研究としての評価上もっとも重要な論文の査読過程において採否には影響しない.一方,いったん論文が採択されると,こうした虚構の研究目的を含めて研究内容がオーソライズされることになる.

このようにして人為的に作られた研究目的は研究の存在意義を肯定するのに都合良くできているため,同じ系譜の研究においては正当化の理由が継承される.また,先行研究の存在自体が後発研究を正当化する.次のような表現はロボット工学の論文のイントロダクションにおいてしばしば見られるが,これは上記の現象を典型的に表している.

例文:「近年,○○に対する要求が高まっており,それを目指した

××に関する研究が多くの研究者の関心を集めている[1].」

こうした再引用が繰り返され,多数の研究者間で流通するうちに,フィクションがあたかも検証された事実であるかのように錯覚され,独り歩きを始める結果となる.

「21世紀におけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」(日本ロボット工業会,2001 要約版)には以下のような技術が「研究開発成果にとどまっている技術」として挙げられている(16頁).

力制御技術,コンプライアンス制御技術,学習制御,障害物回避技術,

オフライン作業計画,分布触覚センサ,多指ハンド,脚式歩行ロボット,

3D視覚による実環境理解技術,モデルベースト知能化技術など

これらの多くは,上と同様のプロセスで成立した虚構の研究目的に研究分野の存在根拠を求めてきたということが疑われる.

ここで,現在のロボットアプリケーションの中心である,製造業分野における産業用ロボットについて考えてみる.ロボット研究における産学の乖離は,単に大学・研究機関の研究者が応用研究に消極的ということだけではなく,研究者の製造業離れとも表裏一体をなしている.昨年の日本ロボット学会学術講演会 2004においては,発表件数590件のうち製造業への応用を志向したものは多く見積もっても30件に満たない.研究者の非製造業分野への進出志向により,製造業における産業応用の研究には一種の空洞化が生じている.

一方,日本ロボット工業会統計でのロボット出荷額は年間4000〜6500億円程度にのぼるが,そのうち非製造業向けのものは1割未満に過ぎない.すなわち製造業vs.非製造業で市場規模と研究投資の比率が完全に逆転している.市場が非常に狭いあるいは現存しない分野に研究者がひしめき合っている一方で,市場がある程度の規模を保っている分野に対しては研究者の関心がきわめて低い.研究投資のポートフォリオとして考えれば,ハイリスクのみに偏った,非常にアンバランスな状態である.

現在,以下に挙げるような説は,ロボット研究者の間で自明の事実であるかのように信じられ,ロボット研究の方向性に大きな影響を与えている.上記のような状況はこれらの説が研究者の常識と化したことによって生じたものと推測される.

しかしA,Bのいずれも,厳密な真偽の検証は不可能であり,あくまでも仮説あるいは期待にすぎない.これらの言説も,さかのぼれば前章で述べた虚構の研究目的と類似の過程を経て成立・普及したと考えられる.

ロボット研究の前提として仮説Aがしばしば主張され有力である理由の一つは,多くの分野において研究の存在意義を正当化するためにはその方が「都合が良い」という点にある.非構造化環境における認識,不整地移動,自律性などの製造業ではあまり要求されない技術的ハードルが人為的に設定され,それを乗り越えるための研究に投資する経済上の根拠が与えられる.

一方,仮説Bは,消極的には仮説Aの副作用として,積極的には産業用ロボットに「旧来の技術」というレッテルを貼り,それをスケープゴートとして対照的に研究内容の新規性を主張する必要性から,次第に広まったと考えられる.

仮説A,Bが研究者の間に浸透した時期と「極限作業ロボット」プロジェクトがほぼ重なるのは偶然ではないであろう.当時,産業用ロボットとの差異を喧伝する「第3世代ロボット論」などがプロジェクト関係者によって唱えられ,また国家プロジェクトとして採択されたこと自体が,仮説Aの正統性をオーソライズすることに大いに役立ったと思われる.逆に,極限作業ロボットが研究機関主導のシーズ先行型プロジェクトであったことを考え合わせると,プロジェクトの経済効果を説明し,それを成立させるためのレトリックとして仮説Aが利用されたとも疑われるのである.

ここで試みに仮説A,Bと対照的な命題を立ててみよう.

ロボット工学における産学の乖離の原因となる,学術的なロボット研究の問題点について考察し,研究の前提となる研究目的の虚構性ということを指摘した.また,現在のロボット研究の方向性を支配する言説について,その成立過程にさかのぼって疑問を呈した.

本委員会は社会変革に貢献するロボット技術の開発方策を探ることを目的としているが,その実現のためにはロボット研究者自身の思考様式や行動様式,研究者社会の構造の変革が必要ではないかと思われる.

2002年2月から2003年11月にかけて,(社)日本ロボット工業会および(社)日本ロボット学会の協催により,「社会変革ロボット技術調査委員会(委員長:名城大学 大道武生教授)」が9回にわたり開かれた.上記の文章は,同委員会において筆者が討論資料として提出したものである.それ以前から考察を進めていたロボティクス論の考え方を実際の問題に適用したものと言える.この文章はまた同委員会の報告書に掲載される原稿としても提出されたが,報告書は結局のところ出版されなかったため,Webにおいて個人的に公開している.

筆者がこの文章を執筆してから約3年が経過した.その間に,経済産業省においては,ロボットにかかわる将来ビジョンを策定するための「次世代ロボットビジョン懇談会」が2003年11月から開催され,翌4月に報告書がまとめられた.また2004年5月に発表された同省の「新産業創造戦略」の中では,戦略7分野の一つとしてロボットが取り上げられている.さらに戦略の具体化を図ることを目的として,2005年1月から「ロボット政策研究会」が開催され,同5月には中間報告書が公開された.こうした検討と平行して,2005年に開催された愛・地球博では新エネルギー・産業総合開発機構により多数のロボットの展示・実演が行われた.一方,福岡,大阪,神奈川,岐阜など,新たなロボット産業の振興に力を入れる地方自治体も増え始めている.

このような動きの対象となっているのはやはり人間共存など非製造業分野のロボットが中心である.そうした分野への展開に関しては安易な期待感を煽る風潮が見られるのと対照的に,大学・研究機関におけるロボット研究のものづくり離れは依然深刻であり,研究者は「製造業はもう古い,産業用ロボットから脱却すべきだ」などといった根拠のない先入観にとらわれたままである.筆者が本文の第4章で主張したことなどは,到底受け入れられるような状況とは言い難い.

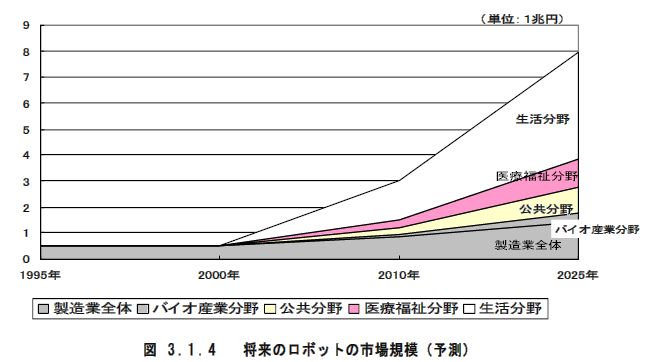

さて,マスコミなどでロボットの新産業としての側面が報じられるとき,「ロボットの市場規模は20XX年には○○兆円と予測され…」というフレーズが添えられるのが常である.そうした数字の主なソースとなっているのが,本文中で取り上げた「21世紀におけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」(以下,21世紀報告書)である.21世紀報告書では2010年に3兆円,2025年に8兆円という市場規模の予測を行っている.下のグラフは21世紀報告書より引用した.また「次世代ロボットビジョン懇談会報告書」(ビジョン報告書)では21世紀報告書とほぼ同じ方法で市場規模を試算し,人間共存ロボット分野のみで2025年に7.2兆円と予測している.さらに経済産業省の「新産業創造戦略」ではビジョン報告書を引用し,国内市場が2010年に1.8兆円,2025年に6.2兆円という数字を挙げている.こうした大規模な市場の予測が,ロボットを戦略分野として重点化し,国費で研究投資を行う根拠となっていると言える.

しかし,これらがはたして妥当な予測だったかどうかは大いに首をかしげざるを得ない.上のグラフを見ても,2006年の時点では大ざっぱに言っても約2兆円の市場規模がなくてはならない.生活分野・医療福祉分野・公共分野の非製造業分野は合わせて1兆円強という予測だが,現在ではそれらは100億円に満たない程度に過ぎない.予測にせよ達成目標にせよ,5年経過してその実現の比率が1%に達しないのでは,どちらの機能も果たしていないと言っても過言ではないと思われる.もしこれが学術論文であれば,実験結果に対し99%の誤差があるシミュレーションなどは,査読の段階においてたちまち却下されるであろう.

これらの市場予測の算出根拠についても疑問に思われる点がいくつかあるが,その最たるものが労働代替率の恣意的な設定である(ビジョン報告書,資料2,P32〜40参照).例えば21世紀報告書では,家庭における家事労働の10〜40%をロボットが代替するとして,それに対する「主婦みなし賃金」をもとに生活分野のロボット市場規模を計算している.一方で製造業分野では労働代替率はそれよりも低く5〜10%と設定されている.構造化された環境下で定型的な作業を行う点で,製造業分野の方がはるかにロボット化が容易であり,ロボットへの労働代替率が高くなると考えるのが自然ではないだろうか.仮に生活分野の労働代替率を製造業分野の半分に設定すると,生活分野のロボット市場規模は製造業分野を大幅に下回ることになる.つまり労働代替率の設定次第で市場規模の分布を任意に見積もることが可能なのである.実際にビジョン報告書では,何の説明もなく21世紀報告書と異なる労働代替率を設定している.

(21世紀報告書の前年に,同じく日本ロボット工業会から出版された,「21世紀におけるロボット産業高度化のための課題と役割に関する調査研究」では,非製造業分野におけるロボットの市場規模を2010年に6200億円と予測している.それでもかなり過大ではあるが,2つの報告書の間の1年間に,市場規模予測を何倍にも増加させるような技術的ブレークスルーや社会環境の変化が生じたという事実は存在しない.)

根源的には,市場規模の予測と現実との間に大きな落差が生ずる原因は,予測を誰が行っているかということにあると考えられる.つまり21世紀報告書でも,あるいはビジョン報告書(P17参照)でも,それは主に「こちら側」の人間,ロボット関連の大学・研究機関・企業によって作成されている.市場規模を大きく予測するほど(たとえそれが外れても)将来的に直接間接の利益を受けうる立場の組織である.これは広い意味で利益相反の問題に抵触するのではないか.「データの公正さ」ということが実にさまざまな分野で社会問題化している中,こうした報告書の作成に係わった研究者は,予測の誤りについて専門家としての説明責任を社会に対して負うと筆者は考える.

こうした報告書とは異なる立場(「人の生活や活動に関わるロボットを、製品市場として現実的な視点で調査・分析」)から行われたロボットの市場調査結果(富士キメラ総研:「2004 ロボット(コミュニケーション・パートナー)市場総調査」)が,2004年11月に公表された.それによれば,「共生型」ロボットの市場規模は,普及すると仮定した場合に,2010年では300億円から最大550億円(製造業分野の1/10以下)になる見通しとされている.現実の市場規模はこちらの予測の方にはるかに近い値で推移している.だとすれば,非製造業分野に一方的に偏ったロボット研究への投資が,その回収という点において正当化されるかどうかはおのずと明らかであろう.

ここでは,本文中で述べた研究目的の虚構性が,研究の効果としての市場規模の数量的予測という面にまで及ぶことを論じた.2006年1月26日,ソニーは経営改革の一環としてAIBOやQRIOなどのロボット事業から撤退することを発表した.そのまさに翌日の27日,ソニーの株価は高騰したのである.ロボット事業のリストラはソニーの企業価値にとって全くマイナス要素とされなかったのだ.こうした市場原理のみに判断を頼ることは大変危険であるとは言え,少なくともロボット研究者は,非製造業分野ロボットの産業としての価値が,世間においてこの程度に評価されているという冷厳な事実を肝に銘ずべきだろう.

上記の「21世紀報告書」の市場規模予測について,報告書の作成者(代表幹事)が「前記の数値(2025年のロボット市場規模予測8兆円)は市場の受け入れ容量の最大値の予測であって,売れるロボットが開発されなければ市場規模“0”になる」と説明している文献があることを指摘された.

・谷江:ロボット市場を立ち上げるために,東芝レビュー,Vol. 59, No. 9, 2004.

また,平成18年7月に経済産業省で開催されたロボット技術戦略マップ2006成果報告会においても,生活支援分野における2025年の市場規模予測 4兆円に対して、「・・・統計が示す将来のロボットの市場規模は、期待の上限値と解釈すべきで、適切なニーズに答えるロボットが開発されない場合は、市場規模0円もありえることに留意する必要がある・・・」という現状認識が示されたとのことである.

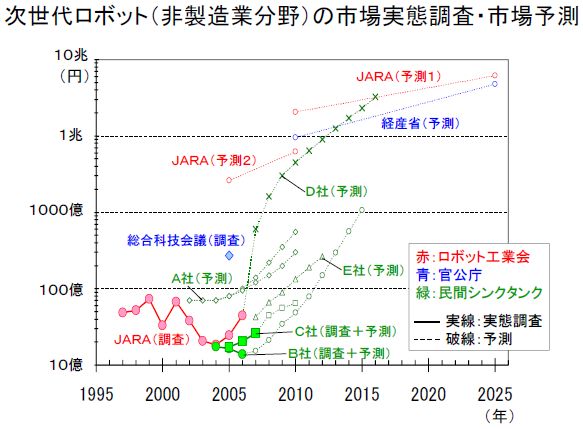

2007年8月,マーケティング会社である(株)富士経済から産業用ロボット,電子部品実装機,業務・民生用ロボットの市場調査結果が発表された(「2007 ワールドワイドFAロボット/RT関連市場の現状と将来展望」).ここでは業務・民生用ロボットとして,多目的サービスロボット,セラピーロボット,業務用清掃ロボット,食事支援ロボット,業務用セキュリティロボット,車椅子ロボット,レスキューロボット,コミュニケーションロボット,ヒューマノイドロボット,ホームセキュリティロボット,パワーアシストスーツ,ホビーロボットの調査が行われている.筆者の知る限りでは,非製造業分野における次世代ロボットに関して市場規模の現況を実際に調査した統計の報告はきわめて稀であり,これが最新のデータである.算出には調査員による企業へのヒアリング調査に基づき各社の売上実績の数字を積み上げるという方法をとっており,データの信頼性は高いと考えられる.

それによれば,2006年における産業用ロボットの市場規模実績は4,137億円,電子部品実装機では3,102億円である.一方,業務・民生用の次世代ロボットの市場規模は現状で20億円にとどまる.また,今後の市場規模の予測として,2010年において,産業用ロボット:6,068億円,電子部品実装機:3,209億円,業務・民生用ロボット:65億円(ただし現在市場規模0のパワーアシストスーツが3年間で一気に30億円まで市場を伸ばすことを仮定している)という数字が挙げられている.この数字を例えば「21世紀におけるロボット社会創造のための技術戦略調査報告書」による上のグラフと比べてみて頂きたい.2005年度における国によるロボット研究開発予算は合計で約100億円にのぼり(ロボット政策研究会中間報告書より),そのほとんどは業務・民生用ロボット(非製造業分野)に振り向けられているが,その市場規模は研究投資額よりもはるかに小さい.逆に言えば,こうした研究開発予算などによる官公需がかろうじて市場を支える「花見酒経済」の状態となっていることも疑われる.

最近では,ロボット市場への期待感から地方自治体が旗振り役となって地元企業を組織し,産業振興策として次世代ロボット開発へと向わせるケースが散見されるようになってきた.中には,何のためにロボットを開発するのか理解に苦しむような事例も少なからず見受けられる.1980年代後半,過大な需要予測に基づくリゾート法の制定を受けて,全国の自治体が無数のリゾート開発に狂奔し,それがバブル経済の一因となった.現在ではそのほとんどが破綻しており,夕張市や宮崎シーガイアがその代表的な例である.筆者としては各地のロボット開発がその轍を踏まぬよう祈るのみである.

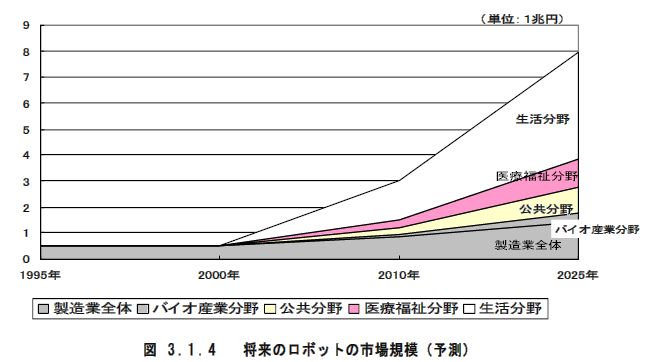

現時点で工業会,官公庁,民間シンクタンクから公表されている,次世代ロボット(非製造業分野)の市場実態調査及び市場予測の数値について比較を行った.比較対象としたデータは以下の報告書等に基づく.

[工業会]これらの市場実態調査及び市場予測を一つのグラフにまとめたものを下図に示す.実態調査と予測の数値に大きな開きがあるために縦軸の市場規模を常用対数で表した.グラフ中で実線は実態調査,破線は予測の数値を表す.また赤が工業会,青が官公庁,緑が民間シンクタンクのデータである.

日本ロボット工業会の「21世紀報告書」(JARA予測1)や,それを引用した経済産業省による市場規模予測は,他の民間シンクタンク等による予測から突出して数字が大きく,現状の実態調査の数値(100億円未満)と比較しても明らかにかけ離れている.民間シンクタンクの数値はおおむね市場実態と連続した形で予測が行われており,市場の成長率を考慮して算出されているため,多くとも1000億円程度にとどまっている.うち1社のみロボット工業会と同じレベルに到達するような数兆円規模の予測を行っているが,2006〜2008年の間に数十倍の成長を見込んでおり,現実にはそうした急成長は起こらなかったのでこの規模には到達不可能である.

また日本ロボット工業会では「21世紀報告書」(JARA予測1)の前年にも次世代ロボットの市場規模の予測を行っている(JARA予測2).どちらも2010年の市場規模を予測しているが,両者には数倍もの開きがあって整合性に欠ける.2つの報告書の間の1年間に,その後の市場予測に影響を与えるような画期的発明や社会変化は生じていない.

市場実態調査のうち,総合科学技術会議 科学技術連携施策群 次世代ロボット連携群による「ロボット総合市場調査」は,非製造業分野の次世代ロボット市場を2005年度実績で273億円としている.この数値は他の日本ロボット工業会や民間シンクタンクによる調査結果(14億〜68億)と比較してかなり大きい.「ロボット総合市場調査」では,サービスロボットなど企業向けの業務ロボットが223億円,個人・家庭向けのコンスーマロボットが44億円としている.しかしこれらの内訳を確認すると,業務ロボットのうち195億円を選果システムが占めている.これは農業用ロボットというより工場のオートメーション設備に分類すべきものと思われる.またコンスーマロボットのうち25億円を松下電工による健康器具「ジョーバ」が占めているが,これもロボットと称すべきかいささか疑問がある.上記の二つは「ロボット総合市場調査」以外の調査には次世代ロボットとして算入されていない.これら二つを除外すると「ロボット総合市場調査」に基づく市場規模は53億円となり,他の実態調査とほぼ同等のレベルとなる.また実態調査の数値に関して言えば,必ずしも右肩上がりの成長ではなく,年により増減を示していることにも注意すべきである.

一方,産業用ロボット(製造業分野)の市場実態調査及び市場予測についても,比較を行った.

こちらでは市場実態調査と市場予測が無理なく連続しており,また過去の時点で行われた市場予測に沿った市場の成長が実際にほぼ達成されている.灰色で表現した非製造業分野のプロットと比較すると,報告書ごとの数値のばらつきも小さい.産業用ロボット(製造業分野)に関しては,全般として非製造業分野に関する予測よりも妥当性が高く信頼しうる予測が行われていると見ることができる.

以上の論考とデータに基づいて,筆者は「近い将来,非製造業分野の次世代ロボットの市場規模が飛躍的に拡大し,産業用ロボットの市場規模を上回る」という,一種の通説となっている予測を否定する.対抗予測として,「非製造業用分野における次世代ロボットの年間単体売り上げ*の合計は2013年の時点において1000億円を上回らず,製造業分野の産業用ロボットよりはるかに小さい市場規模のままである」(*恣意的な拡大解釈が可能な,いわゆるRT製品は除く)という予測を立てる.

経済産業省「新産業創造戦略」では2010年におけるロボットの市場規模を1.8兆円,そのうち人間共存型など非製造業用の次世代ロボットを約9500億円と予測している.筆者の対抗予測は,上記の予測に対してさらに3年間の猶予期間を置き,現在から5年後の2013年の時点において予測の約1/10に到達しないことを意味する.

筆者は上記の対抗予測について,NPO言論責任保証協会による言論責任保証事業を適用した言論発信を行っている.すなわち上記NPOに預託金として私財10万円を預けてあり,万一予測が外れた場合には預託金が没収されることになっている.具体的には,2013年時点の次世代ロボットの売り上げ額を,政府,工業会,シンクタンク等が例年集計・公表する値を基準として,同NPOが2014年に評価する.非製造業用分野の次世代ロボットの年間単体売り上げ(RT製品は除く)の合計が1000億円を上回った場合,筆者の言論が誤っていたとみなし,預託金は全額没収となる.没収された預託金は、NPOが公募する研究助成金の原資として社会還元される.筆者の予測が正しく,次世代ロボットの市場規模が1000億円に満たない場合は預託金は返還される.予測が誤っていた場合は個人として金銭的損失を受ける危険を負うことを宣言し,内容に対する確信の念と一定の責任負担を表明するものである.