last update 2018.06.20

X線と聞けば、普通の人は病院のレントゲン写真のことをイメージするかもしれません。しかし、科学の世界でX線は、物質の構造を明らかにしたり、元素濃度の測定をしたりすることに広く用いられている研究手法です。近年茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構や兵庫県の播磨科学公園都市のSpring-8などの大規模な施設のX線を利用した研究が盛んに行われています。放射光施設では非常に多くの研究がなされていますが、ここでは地球化学の分野に応用されているX線吸収微細構造(XAFS)解析についてご紹介します。ご興味のある方は、リンクのページへ

X線は1895年にレントゲンによって発見されました。物質を透過する能力があります。1912年に、ラウエが結晶によるX線の回折現象を発見し、X線が電磁場であることを明らかにしました。

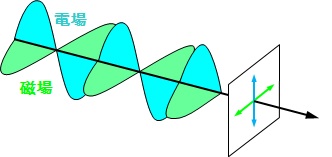

電磁波とは、その名の通り、電場と磁場が一緒になって振動する波のことです。電場や磁場の大きさが周期的に変化をしながら、空間を伝わってゆくわけです。電場とは?磁場とは?という方のために少しだけ説明をします。

|

電場:プラスやマイナスなどの電荷が存在すると、電荷の周りの空間の状態が変化する。

|

電荷が持つものが動かずに存在すると、その周りには電場だけが発生する。

この電荷(電子:e-と表す)が動く(電流として流れる)と、磁場を発生する。

このように、電場と磁場には密接な関係がある。 |

|

磁場:磁石同士、電流同士、または磁石と電流の間に働く力が存在する場のこと。磁石のN極からS極への磁力線の流れを思い出せばよい。

|

電場が動くと(電場が時間とともに変化すると)磁場が、磁場が動くと(磁場が時間とともに変化すると)電場が発生します。ただし、鶏と卵の関係のように、どちらが先で、どちらが後という関係ではありません。小学校の理科の実験で行った、電流と磁石の関係は、電場と磁場は互いに相手の源であることを実感できる好例です。方位磁針によって作られている磁場の上に、エナメル線をおいて電池をつなげると、エナメル線の中をマイナスの電荷を持った電子(電場を持った電子)が移動することによって、磁場が発生し、方位磁針の針が揺れる訳です。

さて、電磁波は、電場と磁場の振動する方向は進行方向と直交し、互いに垂直です。太陽の光など目に見える光もまた、この電磁場の一種です。また電磁波の速さは、光と同じ秒速約30万キロメートルです。

空間を伝わる電磁波の様子

電磁波を表す単位としては、エネルギーの強さと明るさ(輝度)を表す単位があります。電磁波のエネルギーは波の周期(波長)によって決まる。つまり、

波長が短い --- 激しく振動する --- エネルギーが高い

波長が長い --- ゆっくり振動する --- エネルギーが低い

波うち具合によって、電磁波はいろいろな種類に分けられます。下に電磁波の種類を表にして示しています。通常我々が”光”と呼んでいるのは、可視光線と呼ばれる、波長が4×10−7 – 8×10−7 m の狭い範囲のことを示します。

| 電磁波の種類 | 特徴 |

波長

|

イメージ (あくまでイメージ) |

|

| 電波 | ラジオやテレビなどの送受信に使われる。 | 10−1 – 104 m |

|

波長が長い (エネルギーが小さい)

波長が短い (エネルギーが大きい) |

| マイクロ波 | 電波と異なり電離層で反射されない。電子レンジに使われる。 | 10−3 – 10−1 m |

|

|

| 赤外線 | 物質に吸収されると熱を生じる。炭火で魚がおいしく焼けるのはこのお陰。 | 8×10−7 – 10−3 m |

|

|

| 可視光線 | 人間の目に光として感じる。波長によって異なる色を感じる。 | 4×10−7 – 8×10−7 m |

|

|

| 紫外線 | ほとんどの物質に吸収され、光反応(ビタミンDの生成など)、光イオン化、生理作用、殺菌作用がおきる。 | 10−8 – 10−7 m |

|

|

| X線 | 透過力が強い。結晶によって回折を利用して物質の構造解析に利用される。レントゲン写真に使われる。 | 10−12 – 10−8 m |

|

|

| ガンマ線 | 透過力がきわめて強い。原子核や素粒子から放出され、アルファ線、ベータ線とともに放射線の一つ。 | 10−11 m 以下 |

|

注意:10−11 mなどの、10の右肩に並んでいる−11という数は「べき数」と呼ばれるもので、10をべき数分だけかけることを表します。例えば104 m の場合は、10を4回かける、つまり、10×10×10×10 = 10000 m。 また 10−4 m のように、べき数にマイナスがついている場合は10を逆数(1/10 = 0.1 のこと)にして4回かける、つまり、0.1×0.1×0.1×0.1 = 0.0001m。さらにかける(×)という記号が付いたときは、例えば4×10−7m の場合は、4×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1 = 0.0000004 m のことを表します。

X線が電場と磁場からなる、「電磁波」というものであるならば、磁石を近づけたり、プラスやマイナスに帯電した物を近づけると曲がったりするのかといえば、その通りです。なぜ電場と磁場が一緒になって振動するのかと言われれば、真空(電荷、電流、磁石の影響がない)では、電場や磁場がどのように振る舞うかを、電磁気学の基本方程式であるマクスウェル方程式と呼ばれるもので解くと、電場と磁場が波として空間を伝わるという答えが出てしまうのです。

電磁波の状態を表す量のもう一つとして、「輝度」というものがあります。平たくいえば「明るさ」です。これは「光子」の数に比例して明るくなります。光子こそ、電磁波を生み出すもので、それ自体は質量がないという奇妙なものです。光子一つ一つが上に述べたように、振動しながらあちらこちらに飛んでゆくのです。光子そのものについての説明は今回は省略させて頂きます。波長=エネルギーの関係は、光子一つ一つに当てはまります。例えば、可視光線の領域で、この光子の数が増えると、「明るい!、まぶしい!」と感じるわけです。これは可視光線の領域だけでなく、電波やX線の領域でも同じです。ただ、人間の目には感じないので、そうは思わないだけなのですが・・・。と、いうわけで、エネルギーが大きいことと、明るいということは、別のものということになります。この点については、放射光施設におけるX線の特徴で再び述べることになります。

|

陰極のフィラメントに電圧をかけて、陽極においてある金属板に電子をぶつけて作ります。フィラメントはぐるぐる巻きのコイルでいわゆる白熱電球の光る部分にあたります。ここに電流を流すと、光るわけですが同時に熱が発生し(白熱電球を点けると熱くなりますね)電子が飛び出します。この電子を熱電子と呼びます。 この飛び出した熱電子を、高い電圧(数十~数百kV)をかけた陽極(プラス極)側へ引っ張ります。イメージとしては、電圧が高いほど急な坂道で、そこを電子というボールが転がり落ちると思ってください。 陽極にはターゲットと呼ばれる金属があり、ここに熱電子がぶつかります。この時、熱電子の持っていた運動エネルギーのほとんどは、熱となって逃げていきますが、一部がX線として放出されます(制動放射といいます)。すごい熱が出るので、陽極には熱に強いタングステンなどがよく用いられています。 X線管球から生み出されるX線は、次に説明するシンクロトロンによるX線ほど明るくありませんが、安価で小型化が可能です。卓上サイズのX線分析装置も出回っています。 |

|

|

X線管球で生み出されるX線には、連続X線と特性X線の2種類があります。図には、横軸にエネルギー、縦軸にX線の強度を示しています。電圧が高いほどエネルギーが高く強度の強いX線ができます。 図の中で、お椀状のなめらかなスペクトルが制動放射によって発生した連続X線です。スパイク状に2本の線が見えているのが、特性X線です。X線管球の電圧を変えると、形が変わる連続X線と異なり、特性X線は、強度が強くなりますが、出てくる場所(エネルギー)は常に一定です。特性X線は元素によって出てくる場所(エネルギー)が異なっています。特性X線は、陽極の元素(ここではタングステン)にぶつかったとき、タングステンのK殻にある電子をはじき飛ばすことによって発生します。詳しくは後で説明します。 |

|

シンクロトロン(電子加速器)と呼ばれる装置を使って生み出されるX線です。電子は負の電荷を持っており(第1回)、これに電場をかけて環状のシンクロトロンの中をぐるぐる回します。ただし、環状に回すために所々で電磁石を使って強制的に電子の軌道を曲げます(フレミング左手の法則で電子の軌道を曲げる)。このとき、電子の持っていた電磁場が電子と一緒に曲げられずにそのまま飛び出していきます。これがシンクロトロン放射光です。光が広がらず、レーザーポインタのように絞られた光(電磁場)が得られます(指向性が高いと言います)。 |

|

|

X線管球と違い、桁違いの輝度(明るさ)を持ちます。この方法を用いると、必ずしもX線だけでなく、赤外線からX線まで幅広い波長の光が得られます。X線管球のように、特性X線は出てきません。電子をぐるぐる回すエネルギーが高いほど、明るく(高輝度X線)波長の短いX線(高エネルギーX線)が得られます。電磁石を工夫することで、波の波長がそろったX線を作ったりすることもできます。 ただし、シンクロトロンはX線管球に比べ大型であり、シンクロトロンと測定スペースを含めると、小さくても体育館ほどのスペースは必要です(最近はもっと小さいのもありますが・・・)。しかも、大量の電気を使いますし、たくさんの専門のスタッフがメンテナンスをしなければなりません。そのため、X線管球と違い、気軽に好きなときに好きなだけ測定というわけにはいきません。 |

|

特性X線を除くと、実はX線管球から出てくるX線(連続X線)もシンクロトロンで生み出されるX線も、同じ制動放射と呼ばれる現象でX線が生成されています。上の図で示したように、X線管球の場合は、ターゲットに熱電子がぶつかって(速度がゼロ:つまり制動!)、持っていたエネルギーの一部をX線として放出します。だだし、エネルギーのほとんどはX線ではなく熱として放出されます。狭義の制動といえば速度が減少する事を指します。シンクロトロンの場合は、速度が減少するのではなく、電磁石によって電子の進む方向が変化する事による制動放射でX線が発生します。

懐中電灯を紙に当てると通り抜ける光は弱くなり、金属板に当てると光は全く通りませんが、光が反射します。では、X線を物に当てるとどうなるのでしょうか?それを簡単に示したのが下の図です。

この図を分かり易く説明すると、

入ってくる(入射)X線 = 熱 + 通り抜けた(透過)X線 + 光った(蛍光)X線 + 屈折・反射した(散乱)X線

ということです。ちなみに、蛍光X線や散乱X線など相互作用したX線は、必ず入射X線とは逆の方向に出てくる訳ではありません。X線分析では、X線と物質の相互作用によって生じて出てくる電磁波はみんな測定対象となります。それぞれのX線の特徴をうまく使って、様々なことが分かります。

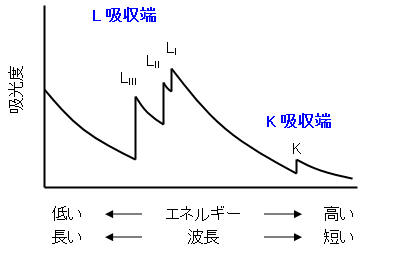

これから私が進めていく話は、主に物質を通り抜けたX線(透過X線)を使った話です。入ってくるX線(入射X線)と通り抜けてきたX線(透過X線)の明るさの比(吸光度と言います)を取ったとき、どのような変化が見られるのでしょうか?下の図に、(元素が1種類だけ入っている)ある物質に、X線のエネルギーを変えてどんどんを当てたときの光の吸収具合の変化を模式的に書いてみました。吸光度が高いほど、物質にX線がたくさん吸収されたことを表します。図をよく見てみると、右肩下がりのなめらかな曲線に、のこぎりの歯のようなギザギザが見えてきました。

吸光度の変化には大きく分けて2つあります。一つはエネルギーが高く(波長が短く)なるにつれて、なめらかに吸光度(X線の吸収具合)が減少する変化です。これは主にX線の散乱によって引き起こされたものです。散乱とは、X線の一部が原子に当たって、あちこちにはじき飛ばされて、まっすぐ進めないために起きる現象のことです。

もう一つは、急な吸光度の増加を伴うもので、X線の吸収によるものです。吸収とは、X線が原子に吸い取られてしまうために起きる現象です。実は、X線の吸収にはいくつか種類があり、ここではK吸収端とL吸収端を示しています。また、L吸収端は、入射X線のエネルギーの小さい順から、LIII端、LII端、LI端の3つから構成されています。下の図に簡単にK吸収端周辺の変化の模式図を示しています。吸収とは?散乱とは?を知りたい方は次の3.2章以降をごらん下さい。

| 領域 | [1] | [2] | [3] |

| 吸光度の変化の原因 | 散乱 | 吸収 | 散乱 |

|

|

|

|

| 説明 | K核にある電子を外殻の空軌道にはじき飛ばすのにエネルギーが足りない。そのため、散乱が変化の主な原因。 | K核にある電子を外殻の空軌道にはじき飛ばすのにぴったり | 原子核からの束縛を離れ、原子の外へ飛び出しまう。そのため、散乱が変化の主な原因になる。 |

補足説明:

X線の吸光度は単純な強度比ではなく、ln(I0/I) という対数比で計算します。ここで、I0は入射X線の強度、I

は透過X線の強度、μ は吸光度を表します。普通、吸光度と言葉通りであれば、透過X線(I

)の強度を入射X線(I0

)の強度で割るべきですが、この場合吸収が大きいほど下向きにへこみができるため、変化が少し見えにくいです。そのため、吸光度(μ

)= −ln(I/I0)

= ln(I0/I)

と対数の前にマイナスを掛けることで、吸収が起きた場合に上向きスペクトルが得られるような表示にしているのです。

あるエネルギーを持ったX線が原子にあたると、K殻(1s軌道)にある電子が、エネルギーがずっと高く電子が入っていない軌道(空軌道)へはじき飛ばされます(これを遷移と呼びます)。電子にぶつかったX線は、エネルギーを電子に渡して自分自身(光子)は消えてしまいます。この結果、物質を通り抜けたX線は入ってくるX線に比べて減ってしまいます。これをK吸収と呼びます。当然ながら、K殻(1s軌道)と空軌道のエネルギー差よりも入射X線のエネルギーが低いと、吸収は起きません。

L殻(2s軌道、2p軌道)にある電子が空軌道まではじき飛ばされるのを、L吸収と呼びます。2s軌道からはじき飛ばされたものをLI吸収、2p軌道からはじき飛ばされたのをLII、LIII吸収と呼びます。2s軌道は、2p軌道よりも原子核に近いので、より強くクーロン力(プラスの電荷を持った原子核)の影響を受けます。一方、2p軌道の内側にある1s、2s軌道には負の電荷を持った電子が入っていますので、2p軌道にある電子が感じる原子核のクーロン力(プラスの電荷の影響)は、1s、2s軌道にある電子よりも小さくなります。これらの結果として、2s軌道は2p軌道よりも安定化するため、2sと2p軌道からのL吸収の内、2s由来のLI吸収が最もエネルギーが小さくなります。

なぜ2p軌道からはLII吸収とLIII吸収の2種類のX線吸収が見られるのでしょうか?原子の電子の状態は「希土類元素って?3.希土類元素の物理化学」で説明したとおりです。原子の構造は量子力学によると、電子は主量子数、方位量子数、磁気運動量、スピンと呼ばれる4つの因子(量子数と呼ばれる)によって定められた軌道に入ります。2p軌道は、全部で3種類ありました(2px, 2py, 2pz)。何もなければ、どの2p軌道も同じエネルギーを持つはずです。

しかし、水素以外の原子では、少し様子が異なります。電子はマイナスの電荷を持って地球のように自転しながら(スピンと呼びます)、原子核の周りを回っています。ここで思い出してください。電荷を持った粒子が運動をすると、磁界が発生します。そのため、電子がスピンすることで発生する磁界と、電子が原子核の周りを回ることで発生した磁界が互いに作用し合います。この現象は、スピン-軌道相互作用と呼ばれます。その結果、3つあった2p軌道は、別々のエネルギーを持った軌道に分かれてしまいます。

この場合、2p軌道はもはや水素原子モデルで考えた量子数(主量子数、方位量子数、磁気運動量、スピン)では説明ができません。つまり、これまで考えてきた水素原子をモデルとした2px, 2py, 2pzという軌道ではない!のです。かわりに、全角運動量(j)という方位量子数(l)とスピン量子数(s)が絡み合った新しい量子数で表された軌道を元に、電子の遷移を考えなくてはならないのです(詳しい事は量子力学をきちんと勉強しよう!)。この結果、2p軌道は、3つではなくエネルギーが違う2つの軌道に分かれます。

新たに得られたエネルギーの低い方(安定な方)の軌道は、1つの2p軌道(電子が2個入っている2p軌道)からなり、ここから電子が空軌道にはじき飛ばされると、LII吸収になります。一方、エネルギーの高い方の軌道は、2つの2p軌道(電子が4個入っている2p軌道)からなり、ここからの遷移をLIII吸収と呼びます。うーん難しい。

ちなみに、M殻やN殻からのX線の吸収ももちろん存在します。M殻の場合は、MI(3s軌道からの吸収)、MII, MIII(3p軌道からの吸収)、MIV, MV(3d軌道からの吸収)の5種類があります。

補足説明:

全角運動量が取り得る値は、j = l ± s

と表されます。つまり、l ± s 通りに軌道が分離するのです。では、2p軌道はどのように分離する(縮退が解消される)のか考えてみましょう。まず、p軌道ですので、l = 1です。また、はじき飛ばされる電子は1個なので、s = 1/2です。そのため、遷移する羽目になる電子が取り得る全角運動量(j)の値は、j =

1 ± 1/2 より3/2または1/2の2種類になります。そこで、この2種類の軌道を、2px, 2py,

2pzの代わりに"2pj"と表して区別します。2重に縮退した(電子が2つ入っている)2p1/2軌道(LII吸収を起こす)は、4重に縮退した(電子が4つ入っている)2p3/2軌道(LIII吸収を起こす)よりもエネルギーが若干低くなります。どの電子がたたき出されるかという確率は、LII吸収:LIII吸収=2重に縮退:4重に縮退=1:2となります。実際の吸収の大きさは、LIII吸収がLII吸収の倍の大きさになります(正確には吸収端の面積)。

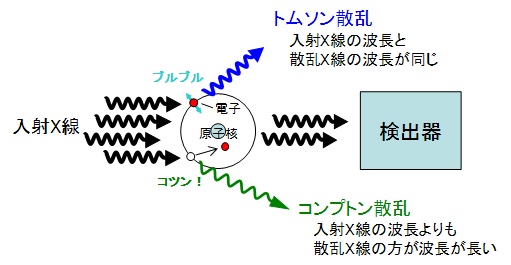

K、L吸収端以外で、X線の吸光度がなめらかに変化するのはなぜでしょうか?これは、主にX線の散乱という現象によるものです。光(可視光線)が散乱されることで、海が青く見えたり、夕焼けが赤く見えたりします(レイリー散乱と言います)。X線も同様に、物質によって散乱を受けます。散乱によって入射X線があらぬ方向にはじき飛ばされるので、結果として検出器に入ってくるX線が減ってしまいます。もちろん、物質の種類、密度などによって散乱の程度は変わります。散乱による吸光度は、経験的に入射X線の波長の3乗や4乗に比例して変化します。散乱には大きく分けて二つあります(細かく見ると色々あるのですが・・・)。

入射してきたX線のエネルギーが電子に当たると、電子が軌道上でブルブルと振動します。その後、電子が振動をやめて、入射したX線と同じ波長(同じエネルギー)を放出して起きる現象です。X線がまるで原子によってパチンコ玉同士が当たったように、あらぬ方向へはじき飛ばされたように見え、結果として検出器に入ってくるX線が減ってしまいます。結晶構造を調べるときに使われるX線回折現象は、この弾性散乱を用いています。

ちなみにレイリー散乱は、一般に入射してくる電磁場がもっと波長が長いもの(可視光など)が、電子を別の軌道へ遷移させることで発生します。そのため波長が短いX線では、あまり目立ちません(特に軽元素側)。

X線が原子に当たった時、電子とX線が同時にはじき飛ばされる現象です。ビリヤードのようにあらぬ方向にはじき飛ばされるので、結果として検出器に入ってくるX線が減ってしまいます。X線のエネルギーの一部が、電子をはじき飛ばすエネルギーとして使われるため、失ったエネルギーの分だけX線の波長が長くなります。電子に当たったX線が消えてなくならないという点が、上で説明したK吸収、L吸収と違う点です。

次に、X線の発光を見てみましょう。蛍光というと、皆さん蛍光塗料を頭に思い描くと思います。光が当たると、暗闇でも光るというアレです。X線でも同様に(と言っても目に見えないのですが・・・)、X線を当てることで物質が(X線の領域で)光るのです。これを蛍光X線と呼びます。光電子やオージェ電子などは、広い目で見れば蛍光X線の仲間になります(少し専門的で申し訳ないです)。実際には、ある電子軌道にある電子を別の軌道にはじき飛ばした時に起こるX線の発光現象です。

例えば、X線を吸収することで、K殻にある電子を1つはじき飛ばしますと、原子としては非常に不安定になります。そのため、L殻やM殻などエネルギーが高い電子軌道から電子が1つK殻に落ちてきます。このときに余分なエネルギーをX線として放出します。これを蛍光X線と呼びます。2.1章で見た、X線管球で生み出されるX線に見られるスパイク状のX線(特性X線)は、このようにして発生しています。K殻とL殻やM殻のエネルギーの差は、同じ元素である以上変わりません。逆に、このことを利用することで、原子番号の発見・周期律表の理解につながったのです(モーズリーの法則。いかん・・・。また話がずれてしまった。)。また、X線管球の場合、高電圧をかけると熱電子がどんどん当たって、K殻からはじき飛ばされた電子の数(空き具合)も増えます。その結果、電圧を上げると、特性X線の強度が強くなりますが、出てくる場所(エネルギー)は常に一定なのです。

ただし、K殻へどこからでも電子が落ちてきて良い訳ではなく、ある決まった軌道から電子が落ちてきます。これを選択則といいます(下記参照)。K殻(1s軌道)に電子が落ちてくるのは主に、LII殻(2p1/2軌道)、LIII殻(2p3/2軌道)、MII殻(3p1/2軌道)、MIII殻(3p3/2軌道)からで、それぞれKα2線、Kα1線、Kβ3線、Kβ1線と名前がついています(Kβ2線とKβ1線ではないので注意)。もちろん、N殻などのさらに外殻からの遷移もありますが、だんだん強度が小さくなっていきます(ちなみに、4p軌道から1s軌道への遷移がKβ2線です。うーん。ややこしい。)。ちなみに、L殻(2s軌道、2p軌道)に電子が落ちてきて発生する特性X線の場合はもっと種類が多くなります。

ここで、X線管球によって発生したX線の特徴(2.1章)をもう一度見てみましょう。下の図には、特性X線(蛍光X線)として、Kα線とKβ線が描かれています。Kβ線はKα線より高いエネルギー側に出てきますが、その強度はKα線の1/10程度しかありません。Kα線もKβ線も1本のピークに見えますが、実はそれぞれKα1線とKα2線、Kβ3線とKβ1線の2本のピークが合わさってできています。ただし、エネルギーが似通っているため、通常の実験室に置いてあるX線発生装置では、きちんと分離することが難しいです。Kα線をぐぐっと拡大すると、Kα1線とKα2線が見えてきます。X線の強度比は、3.2章で説明したとおり、Kα1線:Kα2線 = 2:1、Kβ1線:Kβ3線 = 2:1となります。

X線の遷移(X線の吸収も発光も)は勝手に起きるものではありません。ある決まり(選択則)があります。

蛍光X線を例にしてみると、主量子数が2で方位量子数が1であるLII殻(2p1/2軌道)、LIII殻(2p3/2軌道)から、主量子数が1で方位量子数が0のK殻(正確には、電子が1個はじき飛ばされているので1s1/2状態)へ遷移するのが、Kα2線、Kα1線です。

同様に、主量子数が3で方位量子数が1であるMII殻(3p1/2軌道)、MIII殻(3p3/2軌道)から、主量子数が1で方位量子数が0のK殻(1s1/2状態)へ遷移するのが、Kβ3線、Kβ1線です。主量子数はルール1と2を守る限りどれだけ違っても遷移はできるのですが、あまり主量子数が違うと遷移する確率が小さくなっていくようです。3.4章でも少し述べましたが、Kα線とKβ線の強度比は、Kα線の方が10倍近く強い強度を示します。

X線の吸収の場合は、元素によって空軌道の場所が違ってきますのでちょっと説明しにくいです。例えば右に示したような銅原子の場合、電子が入っていない軌道のうち、一番エネルギーが低くかつ選択則を満たす軌道は4p軌道となります(4s軌道は1個しか電子がないのですが、1s軌道から4s軌道への遷移は、ルール2に反するので起きません)。もちろん、主量子数が大きい5p、6p軌道へも遷移することができます。

ただし、電子が入っていない空軌道は、原子核からの距離はまちまちなのですが、エネルギーの違いがだんだんなくなり、互いにほとんどに似た値を取るようになります。そのため、もう何軌道かどうか分からなくなってきます。これを連続帯といいます。

一番エネルギーが低い空軌道と連続帯の間に大きなギャップがあると、吸収端は非常にシャープになります。ギャップが小さい場合はだらだらとした吸収構造になります。

![]()