Research研究内容

01微生物のちからで廃棄物を有価物に

一般的な廃水処理では、廃水に含まれる成分を微生物に分解させて浄化します。しかし近年、ただ単に廃水を処理するのではなく、エネルギーなどの有用物質に変換しようという技術が開発されています(産総研HPでの研究紹介)。

例えば、廃水を酸素のない(嫌気的な)環境で処理することでメタンという燃焼性のガスを作り、電力に変換することができます。わたしたちは企業との共同研究で、このように廃水や廃棄物からエネルギーを作る、環境微生物技術の開発に取り組み、重要な働きをする微生物を調べています。

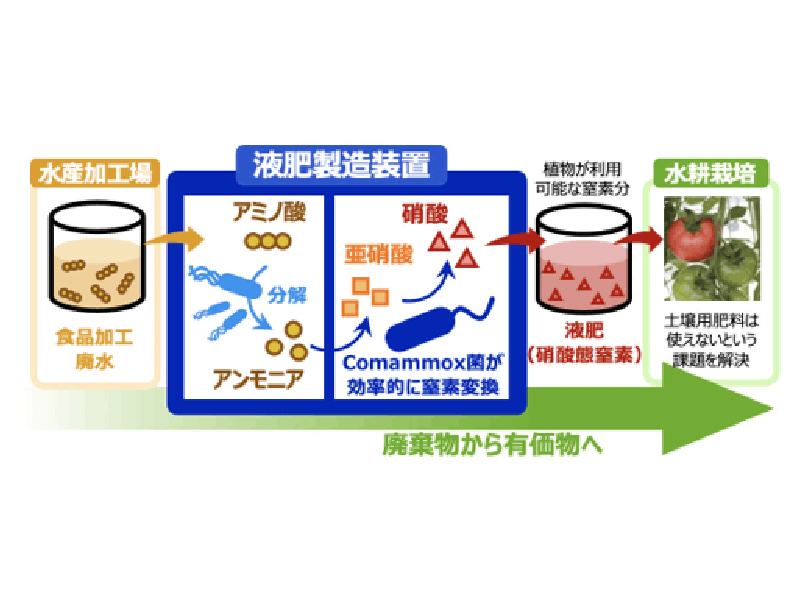

他にも、微生物活性を利用して、魚煮汁などの水産加工廃水を原料に、水耕栽培用の液体肥料を作る技術や(産総研プレス発表 2021年3月30日、論文:[Sato et al., Water Res, 2021)、実際にトマトを栽培する技術の開発を、企業との共同研究で進めてきました(産総研プレス発表 2023年9月29日、論文: Sato et al., Appl Microbiol Biotechnol, 2023)。

また、(独)JOGMECとの共同研究では、鉱山の重金属廃水をもみがら・米ぬかと微生物で浄化する技術の開発を行っています(産総研プレス発表、論文:Sato et al., J Hazar Mater, 2022等)。

(図:産総研HPより)

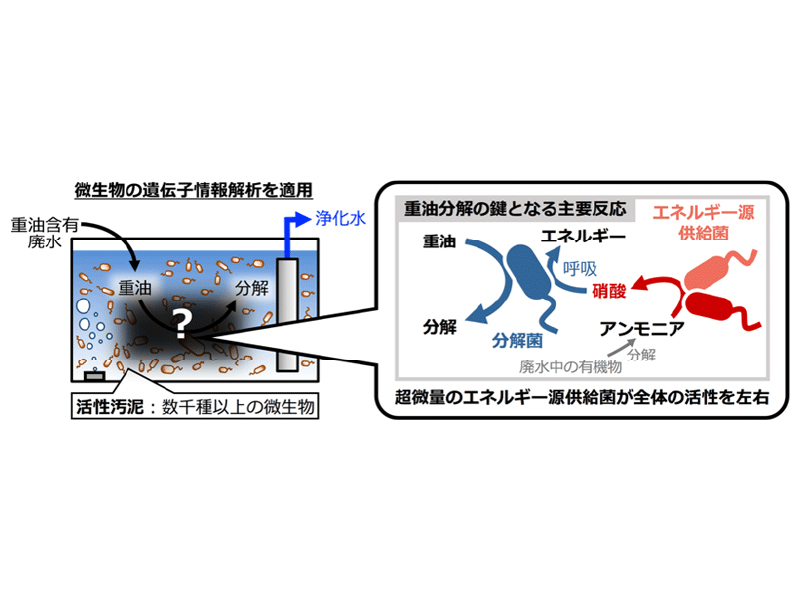

(図:産総研HPより)

02種間相互作用と生態系

植物が育ちやすい土壌とそうでない土壌がありますが、そのような自然環境の性質にはそこに棲む微生物が大きく影響しています。植物の栄養を作る微生物や、その有用微生物に栄養を与える微生物もいますが、反対にそれらの微生物を攻撃する微生物もいて、かれらの関係性(種間相互作用)のバランスによってその環境や生態系の機能が変わります。わたしたちはこういった微生物同士の関係性を調べ、それが周りのより大きな生態系に与える影響を研究しています。

例えば水処理装置も一つの微生物生態系で、装置の中にいる数千種以上の微生物がバランスよく役割分担することで、廃水成分が効率よく分解されます。しかし実際には、突然その性能が変化するときもあります。あるとき、2つの水処理装置を同じ条件で運転して重油分解実験を行っていたところ、2つの装置の処理性能が大きく異なることがありました。原因を調べたところ、両方の装置に重油分解菌はちゃんといたのですが、その分解菌のエネルギー源を供給する微生物は高性能の装置にしかいませんでした。それら両種が協力することで初めて重油分解が進行したのです。興味深いことにそのエネルギー供給微生物の存在量は全体の0.2%程度ととても少ないのですが、このマイナー微生物の働きが全体の性能を左右していました(産総研プレス発表、論文:Sato et al., Commun Biol, 2019)。これは、微生物の関係性、つまり種間相互作用が生態系に大きな影響を与えることを示す一例といえます。

他にも、微生物を食べる微生物(捕食性細菌)を中心にした微生物同士の食物連鎖や、他の微生物の成長を妨げる微生物など、微生物間のユニークな関係性を研究しています。

(図:産総研HPより)

(図:産総研HPより)

03微生物と動植物

自然環境だけでなく、我々動植物の身体にもたくさんの微生物が棲んでいます。種類によっては病気を引き起こすものもいますが、健康に貢献する微生物も多く知られています。

近年ではヒト腸内細菌が有名ですが、身体に棲む微生物は、動植物の健康状態や成長に大きな影響を与えることがわかってきました。このように、他の生物と一緒に生きる微生物を共生微生物といいます。わたしたちは昆虫や植物を対象に、共生微生物の働きや、動植物と微生物との関係について研究を行っています。

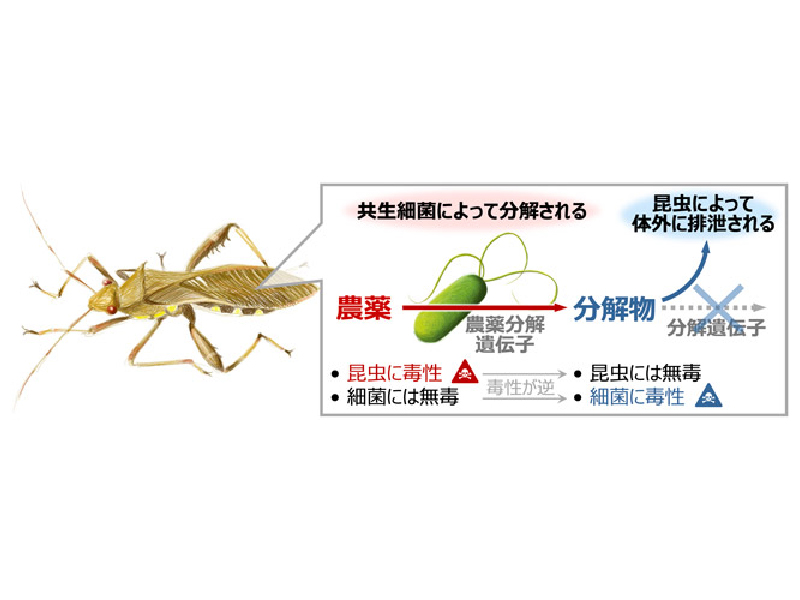

微生物が昆虫に共生することで、昆虫の体サイズが大きくなったり、産卵数や生存率が高くなるなど、共生微生物が昆虫に良い影響を与えることがこれまでわかってきました。さらに興味深いことに、近年、共生微生物が農薬を分解できると、そのすみかとなっている害虫まで農薬に強くなることが明らかにされました[Kikuchi et al., PNAS, 2012]。

それまで、害虫の農薬抵抗性は、虫自身の遺伝子が変化することで獲得されると信じられていたため、この発見は大きな反響をよびました。しかし、そのメカニズムは明らかになっていたかったため、わたしたちはその解明に取り組みました。

その結果、共生微生物が農薬を分解する反応を明らかにし、最も重要な農薬分解遺伝子を特定しました。共生微生物はこの遺伝子を使い、カメムシ体内に入ってきた農薬を速やかに分解します。しかし今度は、農薬を分解してできる物質が共生微生物に毒だということがわかりました。そして興味深いことに、微生物にとって毒なその物質は、カメムシが身体の外に排泄していることがわかりました。このようにカメムシと共生微生物は、自身に対する毒ではなく、共生相手にとって有毒な物質を解毒しており、互いに助け合うようなユニークな関係を築いていました(産総研プレス発表、論文:Sato et al., Nat Commun, 2021)。

他にも、カブトムシと微生物の関係、酸性河川に棲む水生昆虫と微生物の関係、植物に有用な働きをする微生物なども研究しています。

(図:産総研HPより)

(図:産総研HPより)

進行中のプロジェクトの例

- JST 創発的研究支援事業「種間相互作用リプログラミングで生態系の機能と進化を操る」

- 自然界では数千種以上の微生物が混在し、互いに強く関係(相互作用)し合いコミュニティを作っています。微生物同士の関係性はとても強いため、外来の微生物が来たとしても、そこに定着することは困難です。そのため、これまでに見つかってきた多くの有用微生物についても、環境に定着させ機能させることはとても難しいことがわかってきました。本研究では微生物間の相互作用を人為的に弱め、新参者が居座るスペースを作ることで特定の微生物を定着させるなど、恣意的に微生物の生態系を編集し、その機能を変えることに挑みます。

- JSPS 科研費 基盤研究(A)「見過ごされてきた都会の微生物進化:都市化が微生物を介して自然環境に与える影響」

- 都会でも生物進化は起きています。それも、とても急速に。公害によって黒色化した樹木に合わせて体を黒色に進化させた蛾が有名な例ですが、他にも自動車との衝突を避けるために翼が短くなった都市のツバメや、街路樹区画で生存しやすいように種を遠くに飛ばさなくなったタンポポの仲間が知られています。このように、都市という特殊環境で生きていくためには、動植物は自身を大きく変化させてきました。それでは、微生物はどうでしょうか?実は、都市における微生物進化はあまり研究されてきませんでした。本研究では、都市化、特に都市特異的な気候変動が微生物生態系の適応・進化に与える影響、そして、その微生物生態系変化が周囲の動植物など自然環境に与える影響を明らかにしようとするものです。微生物だけでなく、都市気候や地下熱・水の研究者との学際的なコラボレーションで研究を進めています。